あじまめ農園にようこそ。当農園は2011年に石川県金沢市の医王山麓で雑穀の栽培を始めました。13年秋に長野県小川村味大豆(あじまめ)に農地が見つかり、200kmを往復して就農準備をすすめ、翌春に移住。田畑は後立山連峰を間近に望む標高900mの傾斜地にあって、寒暖の差も大きく「アルペン農業」の感があります。2020年には標高500mの地に加工場を兼ねる農家住宅を建てました。当地に就農して11年、少しずつこの地に根を張り、アワ・キビ・タカキビと豆、ゴマ、エゴマを栽培し販売する雑穀農家として百姓を続けています。百姓は「百の仕事ができる」とか、その意味ではまだ十姓にも届きませんが、栽培の様子などご覧ください。

<季節の一枚>

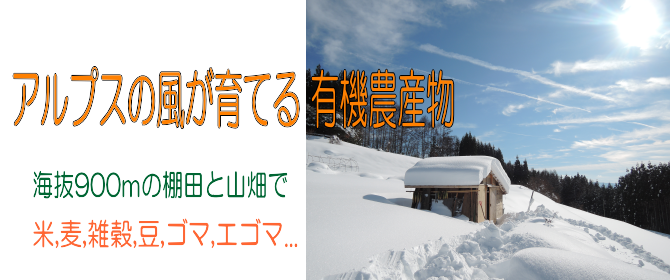

冬 標高500mのベースキャンプから、ここ900mの前進キャンプに通って農作業している。爺が岳・鹿島槍ヶ岳・五竜岳の仁科三山と白馬三山が冬化粧。北へ行くほど日本海に近く積雪が増す。(2024年12月 25日)

春 昨年雑穀を作った圃場、ベニシダレ桜とエドヒガン桜が満開。耕し始める時期になった。 (2025年4月27日)

夏 水田の向こうに小麦が稲架に掛けてある。(2025年7月13日)

# 豆・ゴマ・エゴマ・雑穀Shop #

海抜900mを吹き抜けるアルプスの風が育てた農産物- 豆 ・ ゴマ ・ エゴマを含む雑穀を販売しています。

この下の「詳細を見る」をクリックして商品をご覧ください。

1.豆の栽培

支柱に絡まるインゲンの隙間から後立山連峰が覗く (2015.9.20)

小川村のある長野市西方の山間地=「西山」は良質な大豆の産地。お世話になっている集落の名は「味大豆(あじまめ)」。傾斜地で水はけが良く、昼夜の寒暖差が大きいのでおいしい豆が育つ。また大豆だけでなく、小豆やインゲン豆も良品ができる。

2.ゴマ・エゴマの栽培

ゴマは丈が2mを越し、下から順に花が咲き、莢をつける(2016.8.12)

日本で販売されているゴマの99.9%が輸入品。国産が0.1%ならば無農薬のゴマはさらに稀少価値だ!と始めた。しかし収穫後の選別・調整がとても大変で、誰もが作らないわけが分かる。

3.雑穀の栽培

北の北アルプスを望む山畑で収穫期を迎えたモチアワ(2016.9.30)

定年帰農して金沢の医王山麓で最初に作った穀物がアワ。水稲単作地帯の北陸では五箇山などにわずかに見られるだけなので珍しがられた。当初は分からないことばかりで、北上山中の岩手県旧川井村に雑穀農家を訪ねて、主産地の栽培の様子を見学したこともあった。小川村に来たら傾斜地のあちこちにアワ・キビ・タカキビが作られ、精米所では雑穀の搗精を普通にしてくれる。何よりも味大豆集落のお年寄りには雑穀の種子をいただき、栽培方法も習うことが出来たのは幸せだった。山畑で10年続けてきて「国際雑穀年」の2023年には種苗会社に種子を納められるようになった。

4.信州小川村に就農

農小屋を建てる。唐松の丸太で掘っ建て柱を立て、桁を乗せた。(2013.12.5)

海抜900mの新天地。まず斜面の土を削り平場を作り、農小屋を建て始める。翌春に種籾を播き、雨ばかりの夏を凌ぎ、秋の収穫を迎えた。そして農作業が一段落した晩秋に大地震、続いて大雪。無我夢中の就農1年目のダイジェスト(2013-14年の記録)。

5.化学肥料・農薬を使わずに

夕陽を受けて黄金色に染まる麦畑、おやきの原料!(2017.7.6)

小川村は畑作の知恵にあふれた山間の村 。麦の畝間に豆を植え、雑穀を作って、主食の不足を補い自給の暮らしを支えてきた。結果的にバランスのとれた食生活になり村人の長寿にもつながっていた。あじまめ農園では化学肥料や農薬・除草剤を一切使わずに育てています。その工夫というか手間ひまの一端を載せます。

6. 秋の収穫風景(2023年の記録)

農園の入口で紅い穂をつけているアマランサス、この日は草刈り(2023.9.1)

今年の夏は気象観測史上最高の暑さで平年値を1.8度も上回ったそうですが、作付けした雑穀たちは(時折り雷雨もあってか)いたって元気で登熟期を迎えています。今秋の圃場の様子を載せます。